소프트웨어 프로젝트 대가 산정

소프트웨어 프로젝트를 수행하면서 필요한 대가 산정에 대해서는 한국소프트웨어산업협회가 매년 발행하는 가이드가 있다. 그 이력이 2012년부터 공식적인 가이드가 제정, 공표되었으니 햇수로 벌써 20년을 훌쩍 넘어서고 있다. 일각에선 현장과 맞지 않는 비현실적 대가라고 말하기도 하지만 이러한 기준이 있기에 그간의 사업 진행도 어떻게든 진행이 되지 않았나 싶다.

그러면서 지나온 세월만큼 많은 논의와 고민의 흔적들을 보면서 이 또한 받아들이고 응용해 나아가는 지혜가 필요하지 않나 싶다. 이 가이드는 국가·지방자치단체·국가 또는 지방자치단체가 투자하거나 출연한 법인 또는 기타 공공단체 등(이하 “국가기관 등”이라 한다)에서 소프트웨어의 기획, 구현, 운영 등 수명주기 전체 단계에 대한 사업을 추진하면서 이에 대한 예산 수립, 사업 발주, 계약 시 적정 대가를 산정하기 위한 기준을 제공하는 것을 목적으로 하고 있다.

대가 산정 활동은 소프트웨어 프로젝트/사업 전체 생명주기 동안 반복적으로 수행되는 활동으로 발주자나 수주자를 비롯한 다양한 이해관계자들에게 큰 영향을 미치는 중요한 활동이다. 이 가이드를 통하여 사업의 합리적이고 객관적인 대가 산정을 유도하여 프로젝트의 품질을 향상하고 제값 주기 환경을 지속 정착시켜 유관 산업 전반의 경쟁력을 높이는 효과를 거두고자 기대하고 있다.

대가 산정 가이드 구성

본 대가 산정 가이드는 국가기관 등에서 발주하는 사업에 적용되고 공공부문 사업에 참여하는 공급자도 이를 준용할 수 있도록 개발되었다고는 하나 꼭 이 대상들에만 적용된다고 볼 수는 없으며 그 적용 및 활용 범위는 더 넓다고 할 수 있다. 즉, 이 기준에 따라 각자의 영역과 내용에 따라 이 가이드를 충분히 반영해볼 수 있는 여지가 있는 것이다.

가이드는 또 사용자중심의 활용성을 고려하고 있고 프로젝트 생명주기를 따라 프로젝트관리에서 다루고 있는 기획, 구현, 운영 단계로 크게 체계구성을 하고 있다. 다시 말하면 단순히 구현 단계에서의 대가뿐만 아니라 프로젝트 기획 단계부터 운영 및 데이터베이스 구축 프로젝트에서도 적용해 볼 수 있는 내용을 다루고 있다. 이를 통해 사용자의 주요 업무단계에 따라 대가 산정에서 절차별로 설명하고 있는 것을 참고하여 현장에서의 실무 적용이 용이하도록 하고 있고 표준화하였기 때문에 PM을 포함한 프로젝트 이해관계자들도 이를 좀 더 면밀하게 살피고 공부해야 할 만한 이유가 있다.

대가 산정에 대한 방법은 가이드에서 다음의 구성으로 되어 있다.

✔️ 대가 산정 방식별 개요

✔️ 절차별 주요 내용

✔️ 단계별 설명

✔️ 주요 산출물

✔️ 관련 법령/규정 등 참고자료 및 유의 사항

✔️ 프로젝트 대가 산정 방식별 사례

대가 산정 가이드 적용 범위

본 대가 산정 가이드에서는 다양한 대가 산정 모형을 가지고 있다. 이러한 모형들은 하나에 국한되어 있지 않고 그 대상이 되는 사업의 유형과 종류, 시점에 따라 적절한 모형을 선택하여 적용하도록 하고 있다. 이에 따른 사업유형의 식별은 다음과 같다.

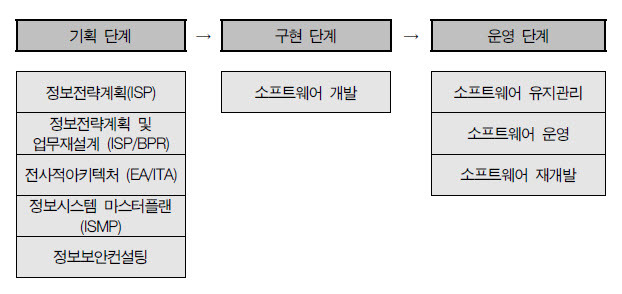

< 프로젝트 생명주기와 사업유형 >

🚩 기획 단계

: 프로젝트 생명주기 상 기획 단계에 해당하는 사업으로 IT 컨설팅 사업(정보전략계획(ISP), 정보전략계획 및 업무재설계(ISP/BPR), 전사적 아키텍처(EA/ITA), 정보시스템 마스터플랜(ISMP), 정보보안 컨설팅 등)이 있다.

🚩 구현단계

: 프로젝트 생명주기 상 구현단계에 해당하는 사업으로 소프트웨어 개발 사업이 해당한다.

🚩 운영단계

: 프로젝트 생명주기 상 운영단계에 해당하는 사업으로 소프트웨어 유지관리, 소프트웨어 운영 및 소프트웨어 재개발 사업 등이 있다.

다음이 대가 산정 시점이다. 이는 대가를 산정하는 시점에 따라 가용한 정보의 양과 상세 정도가 달라지므로 해당 시점에 적합한 대가 산정 모형을 선택하여 사용해야 한다.

🚩 예산확보 단계

: 프로젝트의 예산을 확보하기 위해 사업비를 개괄적으로 산정하는 단계

🚩 사업발주 단계

: 프로젝트를 발주하기 위해 제안요청서 등을 작성하고 발주금액을 산정하는 단계

🚩 사후정산 단계

: 프로젝트가 종료된 후 사전 산정된 사업비와 집행된 사업비의 차이를 파악하여 필요시 정산을 위한 대가를 산정하는 단계

그럼 이 대가 산정 모형들에 무엇이 있을까? 그리고 각각의 적용 시점은 어떻게 될까? 아마도 구현단계에 집중된 방식을 많이 접하겠지만 이외의 단계에서도 세부 과정에 따른 산정 방법들이 존재한다.

♾️ 기획 단계

– 정보전략계획(ISP) 및 업무재설계(BPR): (업무량/투입공수) 수립비

– 전사적 아키텍처(EA/ITA): 수립비

– 정보시스템 마스터플랜(ISMP): 수립비

♾️ 구현단계

– 소프트웨어 개발: 기능점수방식(정통법/간이법)

♾️ 운영단계

– 유지관리 및 운영: 유지관리비, 운영비(투입공수, 고정비/변동비방식)

– 재개발: 재개발비

기능점수방식(Function Point)

프로젝트 구현단계에서 주로 쓰이는 기능점수방식은 과거 소스 코드 라인을 카운팅하거나 인력수를 가늠하는 방식들에서 점차 발전하여 현재에 이르렀다. 이는 소프트웨어 개발 규모를 기능점수로 측정하고 기능점수당 단가를 적용하여 비용을 산출한다. 다만 모든 것에 적용할 수는 없는 특별한 경우에는 해당 사업의 과업 내용이나 특징 등을 고려하여 발주자의 판단에 의해 투입공수에 의한 방식도 적용할 수 있다.

➰ 기능점수방식 산정: (기능점수 X 기능점수 단가 X 보정계수) + 직접경비 + 이윤

➰ 투입공수방식 산정: (투입인력수 X 투입 기간 X 기술자직무별 단가) + 제경비 + 기술료 + 직접경비

기능점수방식은 사용자 관점에서의 사용자가 요구하고 사용자에게 인도되는 기능을 정량적으로 산정하는 소프트웨어 규모 측정 방법으로 ISO/IEC 14143(FSM; Functional Size Measurement)으로 SW Size에 대한 국제표준이며, 소프트웨어 개발, 유지관리 및 운영을 위한 비용과 자원 소요를 산정하는 데 가장 중요한 요소이다.

기능점수란 사용자 관점에서 측정된 소프트웨어 기능의 양으로서, 사용자에게 제공되는 소프트웨어 기능의 규모를 측정하는 단위이다. 소프트웨어 기능은 사용자 관점에서 갖는 논리적 의미에 따라 크게 데이터 측면의 기능과 트랜잭션 측면의 기능으로 구분된다. 이들을 다시 세분하면 데이터 기능에는 내부 논리파일(ILF)과 외부 연계 파일(EIF)의 2가지 유형이 있으며, 트랜잭션 기능에는 세부적으로 외부 입력(EI), 외부 출력(EO), 외부 조회(EQ)의 3가지 유형이 있다.

기능점수방식의 산정 방법은 일반적인 기능점수 산정 방법(정통법)과 평균 복잡도를 적용하는 방법(간이법)의 두 가지이다.

✅ 정통법

: 소프트웨어 기능을 도출하고, 각 기능의 유형별 복잡도를 고려, 정확한 기능점수 산정을 필요로 할 경우 사용되는 일반적인 방법으로 통상적으로 소프트웨어 개발 공정상 설계공정 후 사용된다.

✅ 간이법

: 기능의 복잡도를 판단하기 어려운 경우 적용하는 방법으로 계산 절차는 정통법과 동일하나 기능점수 산정 시 기능 유형별 평균 복잡도를 적용하여 기능점수를 산출한다. 통상적으로 기획 및 발주단계에서의 기능점수 측정에 사용된다.

※ 숫자가 중요하다

사실 대가 산정은 PM이 아니고선 해볼 일이 많지는 않다. 물론 소규모의 프로젝트에선 어깨너머로 본 숫자들을 만져볼 기회가 있기는 하지만 개발에만 전념하는 개발자들 사이에선 기회도 그렇고 이런 숫자 만지기를 꺼리는 사람도 꽤 있다. 하지만 숫자를 보면 알 수 있는 것들이 정말 많다. 개발도 중요하지만 잠시 눈을 돌려 내 주변을 돌아보면 어떨까? 그러면 적어본 본만큼의 시야가 넓어질 것이다. 정말이지 내가 어디에 와있고 여기서 무슨 일을 하고 있는지도 모르고 그저 열심히만 하고 있지는 않은지? 하늘을 봐야 별을 딴다. 내 별이 어디에 있는지 한번 생각해볼 일이다. 요즘은 더욱 그렇지 아니한가?